京城“商圈”大栅栏600年的 沉浮变与不变...

京城“商圈”大栅栏600年的 沉浮变与不变...

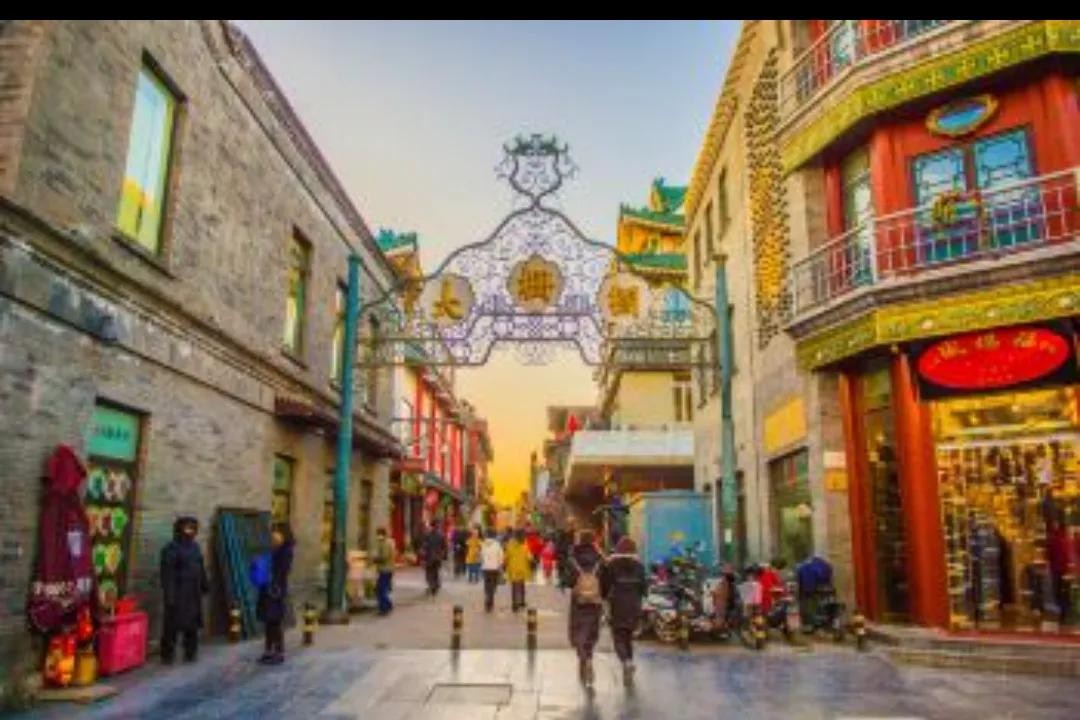

在北京的城市版图中,大栅栏宛如一颗璀璨的明珠,散发着独特的魅力。它位于天安门广场以南,前门大街西侧,是北京最核心、保留最完好且规模最大的历史文化街区之一,承载着近600年的历史记忆。这条古老的街区,见证了朝代的更迭、时代的变迁,自身也在岁月的长河中不断演变,经历着翻天覆地的变化。

大栅栏的起源可以追溯到明朝初年。彼时,为活跃京城商贸,明永乐帝从南京动迁了2.7万商户,在前门等地建造房屋,“召民居住,召商居货”,正阳门外向西逐渐形成了四条东西走向的街巷,廊房四条便是大栅栏的前身。明代,为治理京师社会治安,在各街巷胡同口设置了木质栅栏,廊房四条的栅栏由商贾出资,格外高大,因而被称为大栅栏,久而久之,这个名称取代了廊房四条。到了清代,由于旗汉分治政策,内城店铺、戏院、汉官商贾向外城迁移,加之大量会馆的修建,大栅栏及其周边地区逐步发展为商业和文化中心。“头顶马聚源,脚踩内联升,身穿八大祥,腰缠四大恒”这句顺口溜,便是当年大栅栏繁华景象的生动写照。

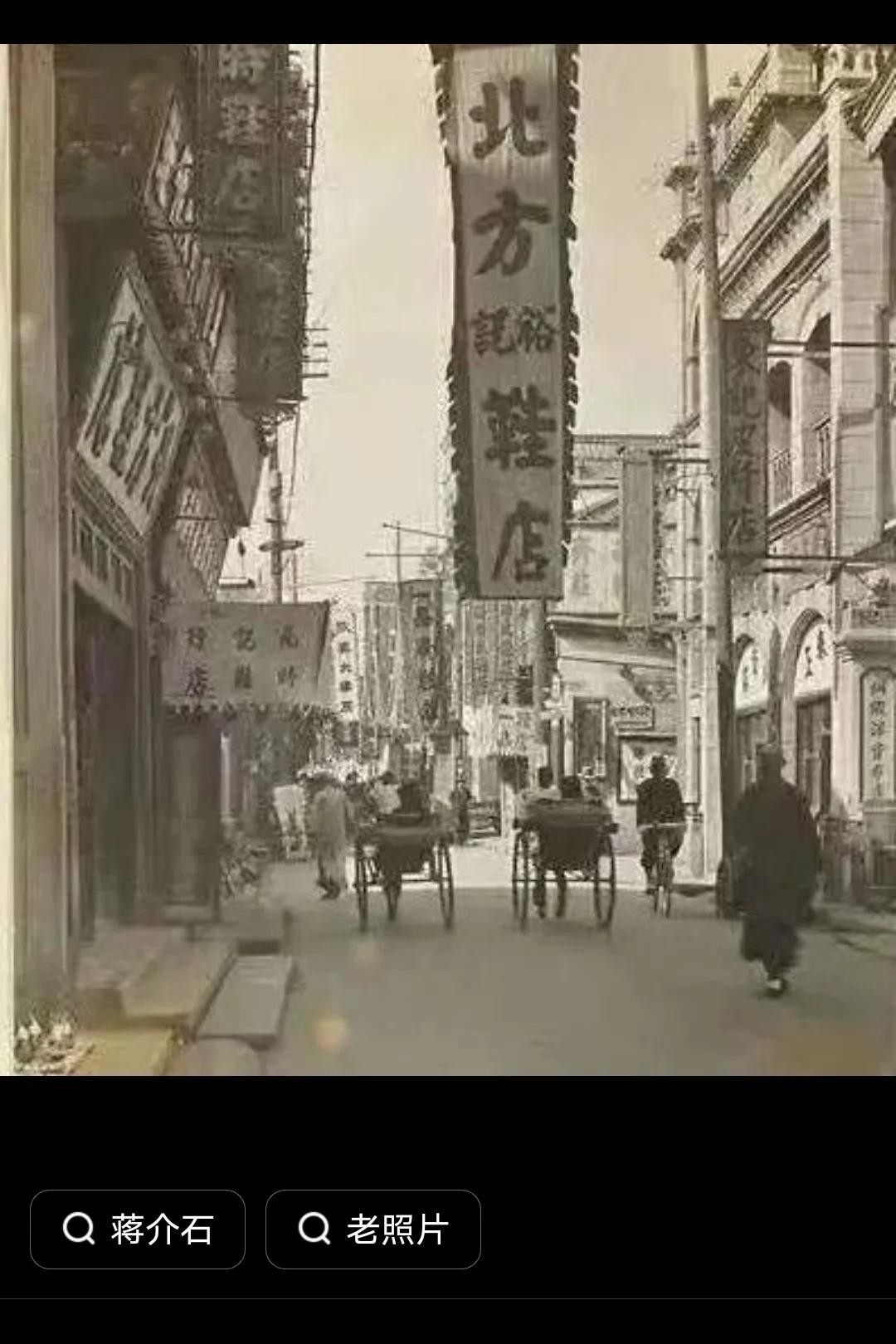

然而,大栅栏的发展并非一帆风顺。1900年,义和团火烧老德记洋药房,殃及整个大栅栏,多数建筑化为灰烬,数百年形成的商业精华毁于一旦。但大栅栏并没有因此一蹶不振,光绪二十八年,多数建筑重新开业,商业逐渐复苏。民国时期,大栅栏地区陆续出现各种专业商店、商品街,再度成为北京的商业中心。这里不仅有庆乐园、广德楼、同乐园等戏楼影院,还有梨园公会、同仁堂药店、瑞蚨祥绸布店、内联升鞋店、六必居酱园等各种行业建筑,以及众多钱庄、银号、金店和银行,形成了北京金融市场的雏形。同时,大栅栏也是京剧艺人演出的重要场所,程长庚、梅兰芳、谭鑫培等京剧大师都曾在此登台献艺,老北京的“七大戏楼”,除广和楼外,其余6座均在大栅栏。

1949年后,大栅栏迎来了新的发展阶段。政府取缔了所有烟馆、妓院,开设国营商店,对商业结构进行调整,在保留一批原有经营特色老字号的基础上,大大丰富了商品种类,使顾客能够实现“一站式”购物。随着时代的发展,北京整体商业环境不断提升,零售业的重心逐渐转移,大栅栏的商业地位受到了一定的冲击,面临着交通、环境等诸多制约因素,逐步走向衰落。街面上的商户,除了部分老字号,大多品质较低,商品质量和价格不尽人意,还存在一些不法之徒进行诈骗、敲诈等行为。

为了让大栅栏重现昔日的辉煌,政府和相关部门采取了一系列措施对其进行改造和整治。2004年12月,大栅栏历史文化保护街区的整体保护、整治与复兴工程正式启动。2005年,大栅栏地区重新标识了28处所存古迹,对街区内的传统建筑遗存和文物保护单位进行了保护和修缮。2007年,大栅栏商业街实施了整体改造工程,把街内建筑划分为文物修复、保护修缮、风貌整饰、改造整治共4类,力求在保护历史文化风貌的同时,提升街区的商业品质和环境质量。改造后的大栅栏商业街两侧的建筑物色调、风格实现了统一,尽显古香古色,最大限度地还原和展现了大栅栏独有的传统商业特色。全长266米的步行街上,“修旧如旧”的百年老店随处可见,红窗灰瓦、错落有致,体现着传统的中式风格;加盖的新建筑则统一改造为朱红窗阁牌楼、青砖灰瓦白线墙装点的仿古式建筑,并对牌匾进行了规范。

2011年,大栅栏被授予全国首个“中华老字号集聚区”的称号,这无疑是对其历史文化价值和商业地位的高度认可。2015年4月3日,大栅栏被中华人民共和国住房和城乡建设部及国家文物局公布为第一批中国历史文化街区,这进一步提升了大栅栏的知名度和影响力。2017年,北京坊横空出世,以中西融汇、古今辉映的独特风貌成为中轴线上的一个新地标,也为大栅栏的发展注入了新的活力。北京坊将大栅栏定位为“中国式生活体验区”,在建筑、商业和文化等方面进行了全新的探索和创新,使大栅栏成为连接过去、现在与未来的桥梁。

如今的大栅栏,不仅保留了传统的商业业态,还融入了许多新的元素和功能。除了同仁堂、瑞蚨祥、内联升、张一元等老字号店铺依然散发着百年的光泽,吸引着众多游客和消费者外,这里还出现了许多外来的风味饮食,形成了新型的饮食文化特色。同时,大栅栏还举办了各种丰富多彩的文化活动,如庙会、市集、文创展、考古展等,为游客提供了更多的游玩和体验项目。每逢节假日,大栅栏张灯结彩,人头攒动,充满了浓浓的年味和烟火气,成为了北京市民和游客感受老北京文化的热门目的地。

从历史的繁华到遭遇劫难后的重生,从商业地位的衰落再到如今的复兴,大栅栏在时代的浪潮中不断变迁,不断适应着新的发展需求。它不仅是一条商业街道,更是一部生动的历史教科书,见证了北京的城市发展和社会变迁。相信在未来,大栅栏将继续传承和发扬其独特的历史文化,不断创新和发展,绽放出更加耀眼的光芒。

标签: