秦始皇要吃公鸡蛋,命令三天找到,大臣着急,7岁儿子:这很简单

秦始皇要吃公鸡蛋,命令三天找到,大臣着急,7岁儿子:这很简单

秦始皇要吃公鸡蛋,命令三天找到,大臣着急,7岁儿子:这很简单

在秦王政尚未统一六国之时,朝堂上发生了一件令人啼笑皆非的事情。一位大臣因为一个看似不可能完成的任务而陷入困境 —— 秦王要吃公鸡蛋。这位大臣正是曾任左丞相的名将甘茂之子。秦王给了他三天时间,要他找来公鸡下的蛋,否则就要处死他。众所周知,只有母鸡才会下蛋,这简直就是一个死局。眼看着时间一天天过去,这位大臣愁得茶饭不思。然而,就在大臣几乎绝望之际,他年仅7岁的儿子甘罗却说这个问题很容易解决。这个稚嫩的童声,为何能说出如此自信的话语?这个看似不可能完成的任务,最终会有什么样的结局?

一、秦王政与甘氏家族的渊源

甘茂出身并不显赫,他的崛起源于战国时期秦国变法改革的大潮。当时的秦国正在推行商鞅变法,这为像甘茂这样的寒门子弟提供了难得的机遇。通过刻苦钻研诸子百家学说,甘茂在众多谋士中脱颖而出,引起了张仪的注意。

张仪是当时秦国的重臣,他看中了甘茂的才能,特别是其对军事战略的独到见解。在张仪的举荐下,甘茂得到了觐见秦惠文王的机会。在觐见时,甘茂提出了一套完整的军事战略,建议秦国应当首先确保西部边疆的安全,然后向东发展。这个建议与秦惠文王的想法不谋而合。

秦惠文王随即委派甘茂统领军队,征战汉中。这场战役中,甘茂展现出了非凡的军事才能。他不仅善于运用地形,更懂得收买人心。在攻克一座城池后,他并未像其他将领那样大肆掠夺,而是采取安抚政策,使当地百姓归心。这种做法为秦国后来统治汉中地区打下了良好基础。

正当甘茂的仕途蒸蒸日上时,秦惠文王驾崩,秦武王继位。在这个权力更迭的关键时刻,甘茂展现出了高超的政治智慧。他既没有急于表态,也没有刻意逢迎,而是专注于处理军务。这种态度反而赢得了秦武王的信任。

秦武王即位后不久,就任命甘茂为左丞相。在此期间,甘茂参与了多项重大决策。特别是在处理与魏国的关系时,他提出了"远交近攻"的策略,这为秦国后来的东进扩张奠定了基础。

然而,权力的巅峰往往也意味着危险的来临。在秦昭襄王时期,朝廷内部的权力斗争日益激烈。一些大臣对甘茂的权势心生妒忌,开始在秦昭襄王面前进行诋毁。他们声称甘茂野心勃勃,有谋反之心。

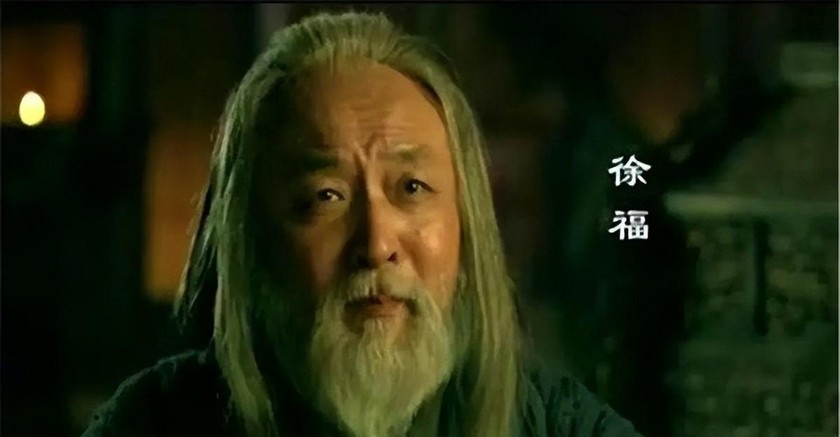

面对这种局势,甘茂选择了审时度势,主动避祸。他带着家眷逃往齐国,这一决定看似仓促,实则经过深思熟虑。齐国当时正需要能臣,而且与秦国有一定的地理距离,是理想的避难之所。

齐王重视人才,得知甘茂来投,立即授予他上卿之职。而此时的秦国也意识到失去甘茂是个重大损失,不仅免除了其家人的赋税徭役,还多次派人劝说他回国。这种情况在当时实属罕见,充分说明了甘茂的价值。

二、秦王政下达不可能的任务

在甘茂离开秦国后,其子仍留在秦国为官。这位年轻的大臣虽然继承了父亲的官职,却未能继承父亲的政治智慧。一次朝会上,秦王政突然提出了一个匪夷所思的要求:他想吃公鸡蛋,并命令这位大臣在三天之内找来。

这个要求在当时的朝堂上引起了不小的骚动。众所周知,鸡蛋只能由母鸡产下,公鸡产蛋简直是天方夜谭。但秦王政却坚持要在三天之内吃到公鸡蛋,否则就要处死这位大臣。

秦王政提出这个要求并非心血来潮。当时的秦国正处于重要的变革时期,朝廷内部派系林立,各种势力相互角逐。秦王政年轻气盛,为了考验大臣的智慧和应变能力,经常会提出一些看似不合理的要求。

这个命令一下达,立即在朝廷内外引起了轩然大波。有人认为这是秦王政在为难甘氏家族,也有人认为这是在考验大臣的智谋。无论如何,这位年轻的大臣面临着一个几乎不可能完成的任务。

第一天,这位大臣请教了许多养鸡专家,询问是否有特殊的方法能让公鸡下蛋。得到的答案自然是否定的。他还派人四处寻找是否有什么奇特的鸡种,但收效甚微。整整一天过去了,毫无进展。

第二天,大臣开始尝试从其他角度解决问题。他派人查阅典籍,想找到关于公鸡产蛋的任何记载或传说,但这样的努力依然徒劳无功。有人建议他干脆找一个母鸡蛋充数,但这显然无法蒙混过关。

时间来到第三天,这位大臣已经到了走投无路的地步。朝中其他官员看到他的处境,也都噤若寒蝉。一些与他交好的同僚私下劝他趁早逃走,免得白白送命。但作为甘氏家族的子孙,他深知一旦逃走,不仅自己性命难保,整个家族也会受到牵连。

正当他一筹莫展之际,他年仅七岁的儿子甘罗提出要见秦王政。这个请求在当时看来极为大胆。在封建等级森严的秦国,一个七岁童子要求觐见君王,这本身就是一件不可思议的事情。

然而,情况危急,这位大臣也顾不得许多,只得将儿子的请求转达给秦王政。出人意料的是,秦王政竟然同意了这个请求。或许是出于好奇,也或许是想看看这个年仅七岁的孩子能说出什么高见。

第三天的正午,年幼的甘罗站在了金殿之上,面对着威严的秦王政,准备为父亲解开这个看似无解的难题。这一刻,不仅是他父亲的性命攸关,更关系到整个甘氏家族的命运。

三、甘罗的非凡智慧

甘罗虽年仅七岁,却展现出了远超同龄人的才智。这与他的家庭环境密不可分。作为甘茂的孙子,他从小就在祖父的言传身教下成长。甘茂虽然身在齐国,但经常通过书信指导孙子的学习。在甘茂的规划下,甘罗的教育极为全面。

在诗词方面,甘罗五岁就能背诵《诗经》三百篇。他不仅能够准确背诵,更能理解其中深意。一次,他在给祖父的信中用《诗经》典故分析当时的政治形势,令收到信件的甘茂大为赞叹。这样的才华在当时的秦国朝野引起不小的轰动。

六岁时,甘罗开始学习兵法。他对《孙子兵法》特别着迷,常常通过下棋来实践兵法中的策略。一次与父亲的幕僚对弈,年幼的甘罗竟能运用"势如破竹"的战术,连胜三局。这件事很快传遍朝野,不少大臣都对这个神童产生了兴趣。

在音律方面,甘罗也展现出惊人的天赋。他能够准确分辨钟磬的音律,并且掌握了古代的十二律。一次宫廷祭祀时,主持乐事的官员突然病倒,年仅六岁半的甘罗临时接替,完美地完成了整个祭祀的音乐编排。这一表现让在场的大臣们惊叹不已。

算学是甘罗最为擅长的领域。他能够快速计算复杂的数字,并且精通当时的度量衡换算。在一次计算赋税的场合中,他发现了官员们的计算错误,并当场给出正确答案。这件事让不少官员对这个小神童既钦佩又忌惮。

除了这些学问,甘罗还精通辩术。他经常与父亲的客人讨论时事,有时甚至能说得对方哑口无言。一位来访的魏国使臣曾感叹道:"此子非常人也。"这样的评价在当时可谓极高的赞誉。

甘罗的这些才能并非空中楼阁。他善于将所学知识融会贯通,运用到实际问题中。比如在处理政务时,他能够将兵法的策略应用到谈判中;在写作奏章时,又能恰到好处地运用诗词典故。这种学以致用的能力,在当时的秦国朝堂上可谓少见。

正是这样全面的才学修养,为甘罗解决父亲面临的困境打下了基础。他不仅要用自己的智慧化解难题,更要在面对秦王政时展现出足够的勇气和沉着。站在金殿之上的甘罗,手中握着一份精心准备的说辞,这份说辞凝聚了他所有的学问和智慧。

在那个时代,一个七岁童子能够在朝堂上侃侃而谈,本身就是一件不可思议的事。但甘罗即将展示的,不仅仅是过人的胆识,更是能够让在场所有人折服的睿智。他准备用自己的方式,向秦王政证明:有些看似不可能的任务,往往可以用智慧来化解。

四、巧妙破解难题

甘罗站在金殿之上,朝堂上鸦雀无声。他先是按照礼仪向秦王政行礼,然后开口道:"陛下要食公鸡蛋,臣以为此事并非难事。"这句话一出,立即引起了在场大臣的议论。

面对众人的质疑,甘罗不慌不忙地继续说道:"陛下命令父亲三日内找来公鸡蛋,可是陛下并未说明这个公鸡蛋要新鲜。所以,臣斗胆请问陛下:当初这只公鸡还是小鸡时,它不就是从蛋里孵出来的吗?那个蛋不就是公鸡蛋吗?"

这番话说完,朝堂上先是一片寂静,随后爆发出一阵惊叹。甘罗的回答巧妙地利用了语言的模糊性,将问题转换成了另一个角度。确实,每一只公鸡都是从蛋里孵化出来的,那么这个蛋从某种意义上来说,就是"公鸡蛋"。

秦王政听完这个回答,不禁拍案叫绝。这个答案不仅巧妙地解决了难题,更展示了一种独特的思维方式。甘罗没有去纠结公鸡能否下蛋这个不可能的问题,而是转而思考"公鸡蛋"这个词的其他可能含义。

这种思维方式在当时的秦国朝堂上并不常见。大多数官员在面对问题时,往往会按照常规思路寻找解决方案。而甘罗却能跳出这个思维定式,从语言的多义性入手,找到一个既合理又巧妙的答案。

秦王政随即追问:"如果朕现在就想吃公鸡蛋,该如何办?"这个问题看似是在刁难,实际上是在考验甘罗的应变能力。甘罗立即回答:"陛下若想即刻食用公鸡蛋,臣建议可以取一枚未孵化的鸡蛋。如果这枚蛋日后孵化出公鸡,那它现在就是公鸡蛋;如果孵化出母鸡,那它就是母鸡蛋。在孵化之前,每一枚鸡蛋都有可能是公鸡蛋。"

这个回答再次展现了甘罗的机智。他利用"薛定谔猫"般的逻辑,说明了任何一枚未孵化的鸡蛋都有可能是公鸡蛋。这种答案既符合逻辑,又带有一定的哲学意味。

秦王政对这个回答更加赞赏。他命人取来一篮鸡蛋,指着其中一枚说:"既然如此,那这枚就是朕要的公鸡蛋了。"说完,他当场命人将鸡蛋煮熟,食用了这枚"公鸡蛋"。

这一举动既表明了秦王政对甘罗答案的认可,也展示了他的君王风度。他不仅欣赏甘罗的智慧,更appreciates这种变通的思维方式。通过亲自食用这枚"公鸡蛋",秦王政既给了甘罗父子一个完美的台阶下,也向朝臣们展示了自己赏识人才的胸襟。

这场对话不仅化解了一个看似不可能的任务,更成为了秦国朝堂上的一段佳话。它展示了如何用智慧化解难题,如何在遵守规则的同时寻找创新的解决方案。甘罗的这番表现,不仅救了父亲的性命,更为自己赢得了秦王政的赏识。

五、封侯拜相的少年宰相

公鸡蛋事件过后,甘罗的声名在秦国朝野快速传播。秦王政深知人才难得,随即对甘罗进行了一系列考验。第一个考验是让他处理边境纠纷。当时秦国与魏国在上郡地区存在领土争端,双方都派出了使节团进行谈判。

秦王政破格让甘罗作为副使参与谈判。在与魏国使臣的多轮会谈中,甘罗展现出了超乎寻常的外交才能。他不仅熟知历史典故,还能准确把握谈判节奏。在一次关键性谈判中,魏国使臣以商於之地为筹码,要求秦国让出上郡部分区域。甘罗立即指出商於之地在军事和经济上的劣势,并以详实的数据说服了魏国使臣。最终,秦国不仅保住了上郡,还获得了商於地区的部分权益。

这次外交成功让秦王政对甘罗刮目相看。随后,他又让甘罗参与到国家财政改革中。当时秦国正在推行商鞅变法的后续改革,需要调整赋税制度。甘罗提出了"因地制税"的建议,即根据不同地区的土地肥沃程度制定不同的税率。这个建议不仅增加了国库收入,还减轻了贫瘠地区农民的负担。

在内政方面,甘罗同样表现出色。他主持修订律法时,提出了"罪责相适"的原则,主张刑罚要与犯罪程度相匹配。这一建议得到了秦王政的采纳,并在实践中收到了良好效果。司法案件的处理更加公平合理,民间对朝廷的信任度也随之提升。

军事领域,甘罗虽然年幼,却展现出了独特的战略眼光。他建议在边境要塞增设粮仓,为日后的军事行动做准备。这个建议后来在秦国征伐六国时发挥了重要作用。同时,他还提出改革军需供给制度,建立了更加高效的后勤体系。

这一系列的成就,让秦王政最终做出了一个惊人的决定:封甘罗为上卿,位居宰相之列。这个任命在秦国历史上都是空前的。一个年仅七岁的童子能够位居宰相之位,这不仅是对甘罗个人才能的肯定,也体现了秦王政唯才是举的用人理念。

甘罗上任后,立即展开了一系列改革。他重组了中央机构,简化了行政程序,提高了政府效率。在他的建议下,秦国设立了专门的文书机构,统一处理政务文书,这大大提高了政令传达的效率。

同时,甘罗还注重培养年轻官员。他在各个部门设立了见习官员制度,让有才能的年轻人有机会参与政务。这个制度为秦国储备了大量人才,为日后的统一大业奠定了基础。

在任职期间,甘罗始终保持着谦逊的态度。他经常向老臣们请教,虚心学习前人经验。这种态度不仅赢得了朝臣的尊重,也为他的改革推行扫清了障碍。甘罗的这段任职经历,成为了秦国政治史上一段独特的记录。他用实际行动证明,年龄并不是衡量才能的唯一标准。在位期间,他推行的多项改革为秦国的强盛打下了坚实基础。

标签: