“水至清则无鱼”,下一句更是精髓,可惜很少有人知道

“水至清则无鱼”,下一句更是精髓,可惜很少有人知道

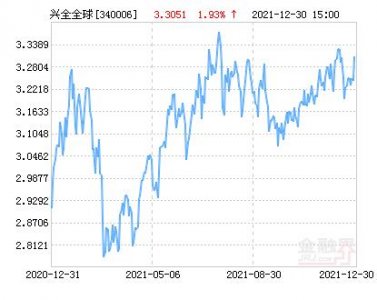

“水至清则无鱼”这句话相信很多朋友都听过,意思就是太清的的水中,就不会有鱼生存了。

这句话很好理解,水太清澈的话,里面就没有水草、虫类这些鱼的食物了,鱼肯定会被饿死。其实这句话的后半句才是真正的经典,今天我们就来聊聊老祖宗为人处世的智慧。

“水至清则无鱼”出自《大戴礼记》,这句话只是讲了一个简单的自然现象,真正经典的是他的下半句,“人至察则无徒”。

“至”的意思是极点,“察”是指明察、精明,“徒”是朋友伙伴的意思,这句话就是说,一个人如果太精明,就没有伙伴了。

老子曾说过“有中无,无中有”,其实也是一样的道理,在道家观念里,讲究一个道法自然。

那什么是自然呢?也就是咱们常说的,阴阳协调,万物平衡。

有阴才有阳,有黑才有白,什么事情都是有他的两面性的。

做人精明,明察秋毫,这是好事,高标准严要求确实能提升工作的质量。

但是什么事都要掌握好一个“度”,超过了这个“度”,那就成了过犹不及了。

我们可以换位思考一下,如果我们身边有一个这样的人,什么事都斤斤计较,一点鸡毛蒜皮的小事也得和你掰扯清楚了,你会和这样的人交朋友吗?

就比如说在职场中,作为领导者、管理者,提高工作标准的正确的,但是也不能一直让下属生活在巨大的压力之下。

太高的标准就变成了苛求,如果一直苛求自己的下属,时间长了带来的只有负面效果。

那些在职场中顺风顺水的大领导,他们就算在批评别人的时候也会留着一些空间,不会让人太难看。

谁都会犯错,要是每个人犯了错就被一棍子打死的话,身边的人都被打死了,谁还来给自己干活呢?

其实不光在职场中,在我们的日常生活中这句话也是有道理的。

老话不是说“不痴不聋不做家翁”,聪明人做事情总会留有几分余地,也就是我们常说的“做人留三分,日后好相见”。

你说这些聪明人难道看不透别人的小心思吗?当然不是,只不过他们更明白这才是“人情社会”的规则。

事情不可以不计较,但是也不能太计较,怎么样把他们平衡好,这就是我们需要学习的地方了。

凡事多给别人一次机会,别太较真,太过较真的人就像一把宝剑,看着好看,用起来却是伤人又伤己。

大家都知道明代海瑞是有名的清官,对待贪官污吏那是一点也不手软,每次给嘉靖帝的奏折里都罗列了好多官场的龌龊事,但是嘉靖帝每次都只处理其中几个犯错最严重的官员。

这才是嘉靖最高明的地方,惩罚这些犯错严重的人,既有警示告诫的作用,也给那些犯小错的人一次机会。要不怎么说能当皇帝的人都不是一般人呢。

“难得糊涂”,小糊涂里有着大智慧。自己做事要认真负责,对待别人能够多多包容,做人的艺术就这么简单。你说对吗?

标签: