佛教、道教、伊斯兰教、基督教本质上是一回事

佛教、道教、伊斯兰教、基督教本质上是一回事

作者 南远景

佛教、道教、伊斯兰教、基督教等宗教对人类精神影响非常大。他们的教义教规各有特点,信仰的对象完全不同。因为各方面的异同,几千年来,宗教之间摩擦不断,甚至发生过无数的宗教战争。然而,用互补论的观点看,所有宗教本质上是一回事。其最重要、最核心的共同点,是宗教的创始人或者“觉悟者”通过坐禅修炼实现时空心物四元互补产生顿悟,开发了人体的特异功能,打开人体的第六感官甚至第N感官,使得觉悟者能够看到、听到、感觉到普通人看不到、听不到、感觉不到的东西,从而成为普通人眼里的“高人”甚至“超人”,进而形成普通人对觉悟者的某种崇拜。在此基础上,觉悟者或其追随者将其顿悟的认识理论化,辅之以各种宗教教规,某种宗教便随之建立起来了。

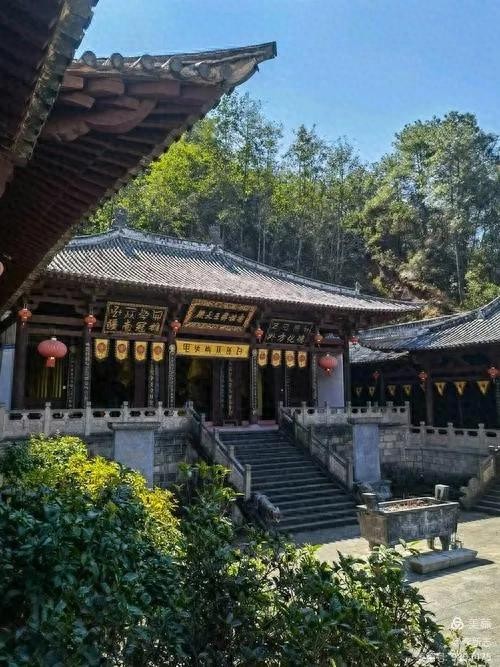

中国古代的高僧大德和道家术士一般身处静谧的山林古刹,他们在此伴着晨钟暮鼓,钻研佛经或道术。他们修炼的方法多种多样,但处在檀香袅袅的青灯古殿之中诵经礼拜,或者在青山环抱的静谧山洞里坐禅练功,是他们不约而同的修炼方法。这种修炼选择没有外界纷扰的静谧环境空间,时空心物在这种空间中静静地互补,人的思想集中于身体或物体某一点上,调动、开启了人体在纷杂的空间环境中不可能显现的某些感知功能,久而久之,修炼得法者可以在某个时间、某个地点突然顿悟,身体的某些特异功能被开发出来,成为人的第六感官功能。这种经过特殊修炼的高人便有了常人所不具备的某种感知能力。在往后的时光里,他们常常运用这种功能结合已经掌握的预测方法对事物发展和人的前途命运、凶吉祸福加以预测。

正因为他们通过时空心物的互斥互补开发出常人所没有的第六感官特异功能,他们在人群中便被认为得道成仙或者觉悟成佛了,进而成为人们崇拜和顶礼膜拜的对象。佛祖释迦牟尼在毕钵罗树下静坐思维四谛、十二因缘之理,最后达到觉悟;老子在周王室守藏室静静思考,遂有《道德经》五千言传世;传说中耶稣也经过静思觉悟具有了治疗各种疾病的特异功能;伊斯兰教经典记载的先知穆罕默德,于公元610年在莱麦丹月(伊斯兰教历九月)的一个夜晚,于希拉山洞潜修冥想时,得到安拉派遣的天使吉卜利勒向他传达的旨意,启示《古兰经》文,授命他作为安拉的使者,向世人传警告、报喜讯,教导人们信奉伊斯兰教。从此,穆罕默德接受真主赋予的使命,成了先知。可见,通过静谧环境中的时空心物四元互补开发出第六感官特异功能,是宗教创始人觉悟的基本途径。

高僧大德、道家术士、气功大师以及耶稣基督、伊斯兰教先知等所谓的“先知”“先觉”功能,正是通过静谧环境中相当于参禅打坐的时空心物四元互补方式,开发出感觉、听觉、味觉、视觉、嗅觉之外的第六感官功能或者提高了原有感官功能的灵敏度,进而成为“活佛”“天师”“圣人”“先知”“大师”的。所有的宗教和气功修炼在这一点上殊途同归,其差别仅仅在于教义、教规、膜拜对象等不同而已。

儒、道、释渊源不同,主张和学说各异,但在中国传统文化发展中最终合而为一;西方、南亚、阿拉伯国家和中国的各种宗教都有相似之处;得道成仙与顿悟先知以及气功中的打开天眼都必须借助于静谧空间中的参禅打坐。这些表面上风马牛不相及的文化宗教形态之所以具有某种同一性,其根源就在于他们苦苦追寻的至高境界其实是一回事,都是时空心物四元互斥互补对人的第六感官的开发或者提高了原来的五个感官的灵敏度。这些时空物质和人类精神的互斥互补,最终必然将哲学、宗教和人类的认知融为一体。

创立宗教的“圣人”,由于其第六、第N感官得以开发或者其五官的灵敏度高于凡人,他可以感知凡人所不能感知的事物,所以比凡人站得高、看得远、看得清、看得深,成为凡人眼中的“神”;他们的学说通过自己的著述或者追随者的完善推介逐渐传播开来,形成某种宗教学说;后世弟子在推介其思想的同时,加入某种有利于宗教传播与发展的仪式,形成各种各样的教规或戒律,一个完整的宗教便产生了。至于气功等等,它也可以通过坐禅等方式,开发人的第六感官或者提高五官的灵敏度。如果气功大师在第六感官得以开发或者五官灵敏度提高的情况下继续宗教形成的后续过程,也可以创造新的宗教,此类事情屡见不鲜。

(未完待续)

标签: