在那个时代妓女并非出于自愿,是生活所迫,而新中国要禁止娼妓

在那个时代妓女并非出于自愿,是生活所迫,而新中国要禁止娼妓

在中国历史的长河中,妓女这一群体的存在一直是社会结构和文化的重要组成部分。尤其是在清末民初的动荡时期,妓女不仅仅是性工作的从业者,她们的生活背景、社会地位以及所面临的困境,往往与当时的社会经济环境密切相关。进入新中国后,国家对娼妓现象的打击与禁止,反映了社会对这一问题的重新审视与变革。那么,为什么在那个时代妓女并非出于自愿,而是生活所迫?新中国又是如何看待这一现象的?本文将从历史背景、社会经济因素及新中国的政策等方面进行深入探讨。

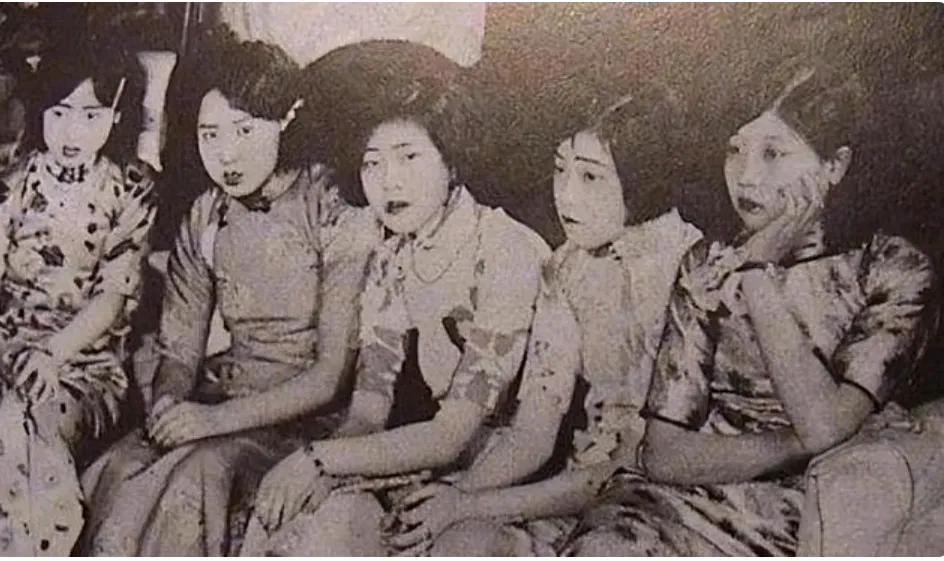

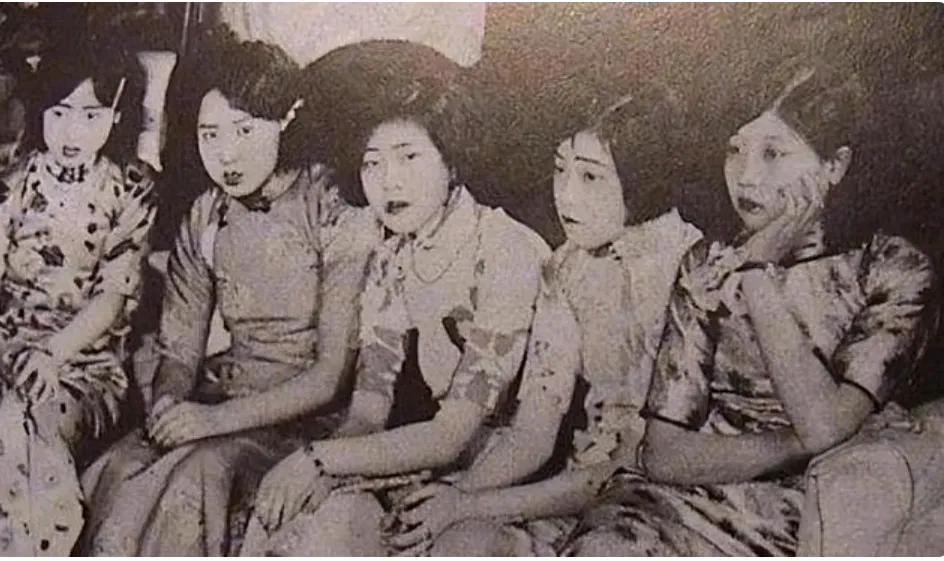

一、历史背景:妓女的社会地位与生存环境

在中国传统社会中,妓女的地位相对低下,她们常常被视为社会的边缘群体。尤其是在清末民初,随着社会动荡和经济衰退,许多女性因家庭破裂、失去经济来源而被迫走上卖淫的道路。根据历史学家的研究,许多妓女的背后都有着悲惨的故事:有的是因父母早逝、无力抚养而被卖入妓院,有的则是因为战争导致的家庭破碎,失去了生存的保障。

在当时的社会中,女性的生存空间本就狭窄,尤其是那些没有文化、没有技能的女性,更是难以找到合适的工作。妓女这一职业,虽然被社会所贬低,但在某种程度上却成为了她们生存的唯一选择。她们不仅要面对来自社会的歧视与排斥,还要承受身体与心理上的双重压迫。

二、社会经济因素:生活所迫的选择

妓女的产生与当时的社会经济状况密切相关。清末民初,中国经历了多次战争与社会动荡,经济萧条,失业率高涨。许多家庭陷入贫困,女性失去了传统的经济依赖,生存的压力使得一些女性不得不选择卖淫来维持生计。

在城市中,尤其是大城市,妓院如雨后春笋般涌现。它们不仅为妓女提供了生存的空间,也为那些有经济能力的男性提供了消费的场所。妓女的存在,虽然在道德上受到指责,但在经济上却形成了一种供需关系。在这个过程中,妓女往往成为了社会变革的牺牲品,她们的选择并非出于自愿,而是生活所迫。

三、新中国的成立:对娼妓现象的反思

1949年新中国成立后,国家开始对社会的各个层面进行全面的改革。娼妓现象被视为旧社会的产物,成为了新社会的“毒瘤”。新中国政府在政策上采取了强硬的措施,禁止卖淫嫖娼,力图通过法律手段消除这一现象。

新中国的政策不仅仅是针对妓女本身,更是对整个社会风气的整顿。政府认为,卖淫嫖娼不仅是对女性的剥削,更是对社会道德的败坏。因此,禁止娼妓被视为新社会建设的重要一环。在这个过程中,许多妓女被迫脱离这一行业,国家也为她们提供了一定的帮助,试图让她们重新融入社会。

四、政策的实施与妓女的命运

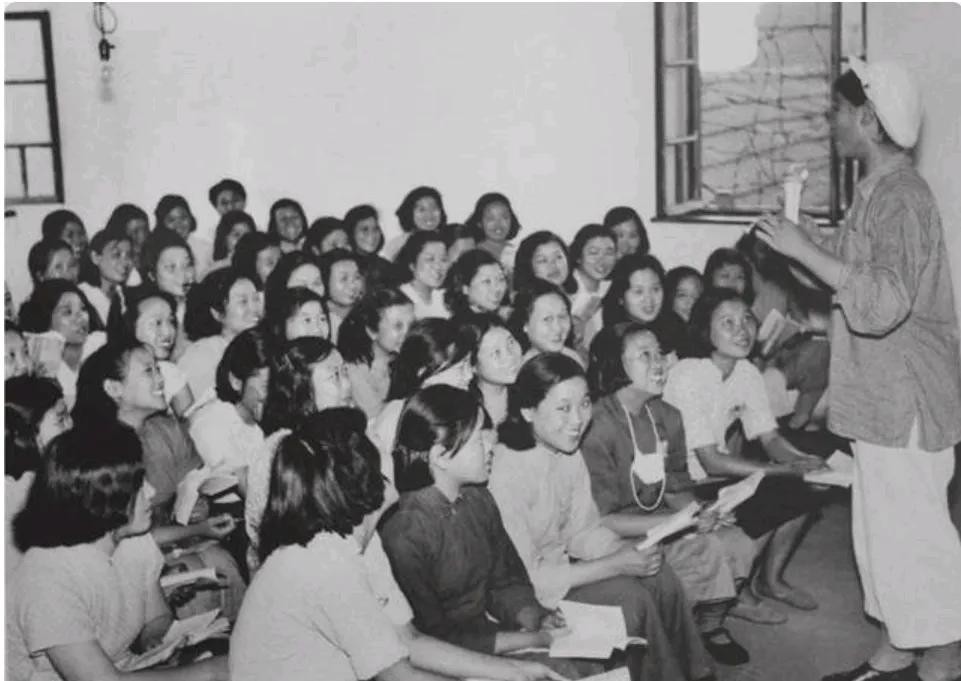

新中国政府在禁止娼妓的过程中,采取了多种措施,包括宣传教育、法律打击以及对妓女的救助。政府通过各种宣传手段,向社会大众普及卖淫嫖娼的危害,倡导健康的生活方式。同时,针对被迫卖淫的女性,政府设立了救助机构,提供职业培训和心理辅导,帮助她们重新找到生活的出路。

然而,政策的实施并非一帆风顺。许多妓女在被迫离开这一行业后,面临着重新融入社会的困难。由于社会对她们的偏见与歧视,许多妓女在寻找工作时遭遇了重重阻碍,生活依然艰难。尽管政府提供了一定的帮助,但社会的认同与接纳仍然是她们最大的挑战。

五、社会观念的转变与历史反思

随着时间的推移,社会对妓女这一群体的看法也逐渐发生了变化。现代社会开始反思过去对妓女的偏见与歧视,认为她们的选择往往是被迫的,而非自愿的。许多学者开始关注妓女背后的社会经济因素,试图从更广泛的角度理解这一现象。

在当今社会,性工作者的权利问题逐渐受到关注。许多国家开始尝试对性工作进行合法化与规范化,以保护性工作者的权益。在这一过程中,社会对妓女的认知也在不断演变,越来越多的人开始意识到,妓女的生存状态与社会的经济结构、文化背景密切相关。

六、结论:历史的教训与未来的展望

在中国历史上,妓女这一群体的命运与社会变革息息相关。她们的存在不仅反映了社会的经济状况,也揭示了人性与道德的复杂性。新中国对娼妓现象的禁止,虽然出于对社会风气的整顿,但在实施过程中却面临着诸多挑战。

未来,我们需要从历史中吸取教训,重新审视妓女这一群体的处境与需求。社会的进步不仅仅体现在法律的制定与实施,更在于对每一个个体的理解与尊重。只有在全社会形成对性工作者的包容与接纳,才能真正实现社会的和谐与进步。

妓女的故事是一个时代的缩影,她们的命运承载着社会的变迁与历史的教训。希望在未来的日子里,社会能够给予每一个人更多的理解与支持,让每一个生命都能在尊重与平等中找到属于自己的位置。

标签: