历史风云:聂鹤亭与军衔授予背后的故事

历史风云:聂鹤亭与军衔授予背后的故事

有时候,历史就像一条曲折的小路,走着走着你会发现,其实藏着很多不为人知的故事。今天咱们聊聊聂鹤亭和1955年军事头衔的那些事儿。这可是个引人入胜的话题,让人忍不住想要继续往下看!

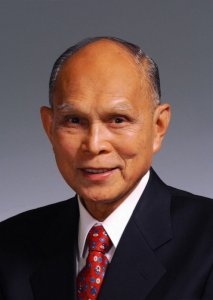

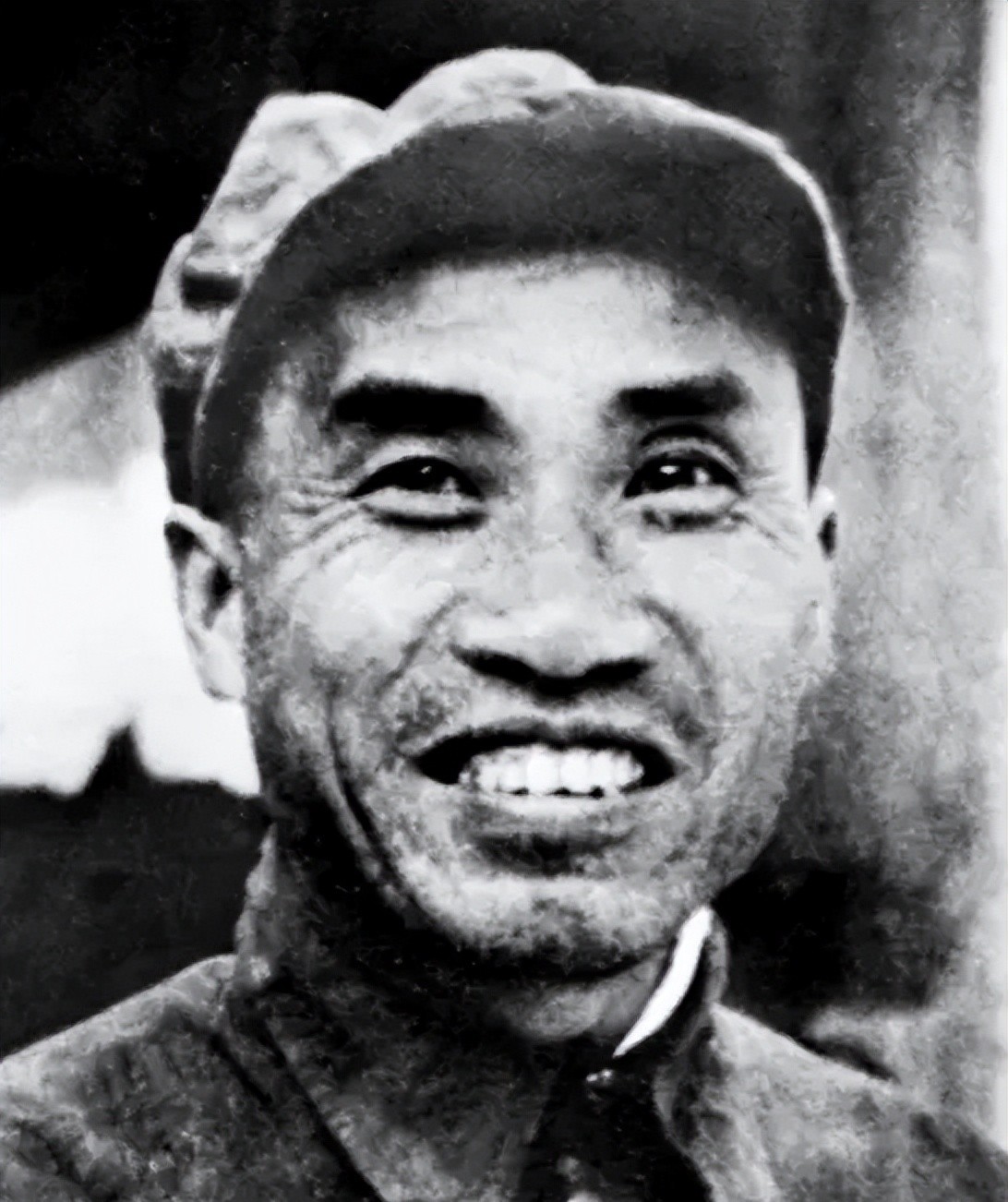

聂鹤亭:一个低调却不简单的将领

聂鹤亭这名字听着可能不够响亮,但这位老将的经历可真是丰富多彩。他参加过抗日战争、南昌起义,这些都是历史上了不得的事件。哎,作为一名老兵,经历可真不少。但他在1955年被评定为中将时,心里总觉得有点失落。“我战斗那么久,怎么就只给我个中将呢?”这心里的失落,真是难以言表。

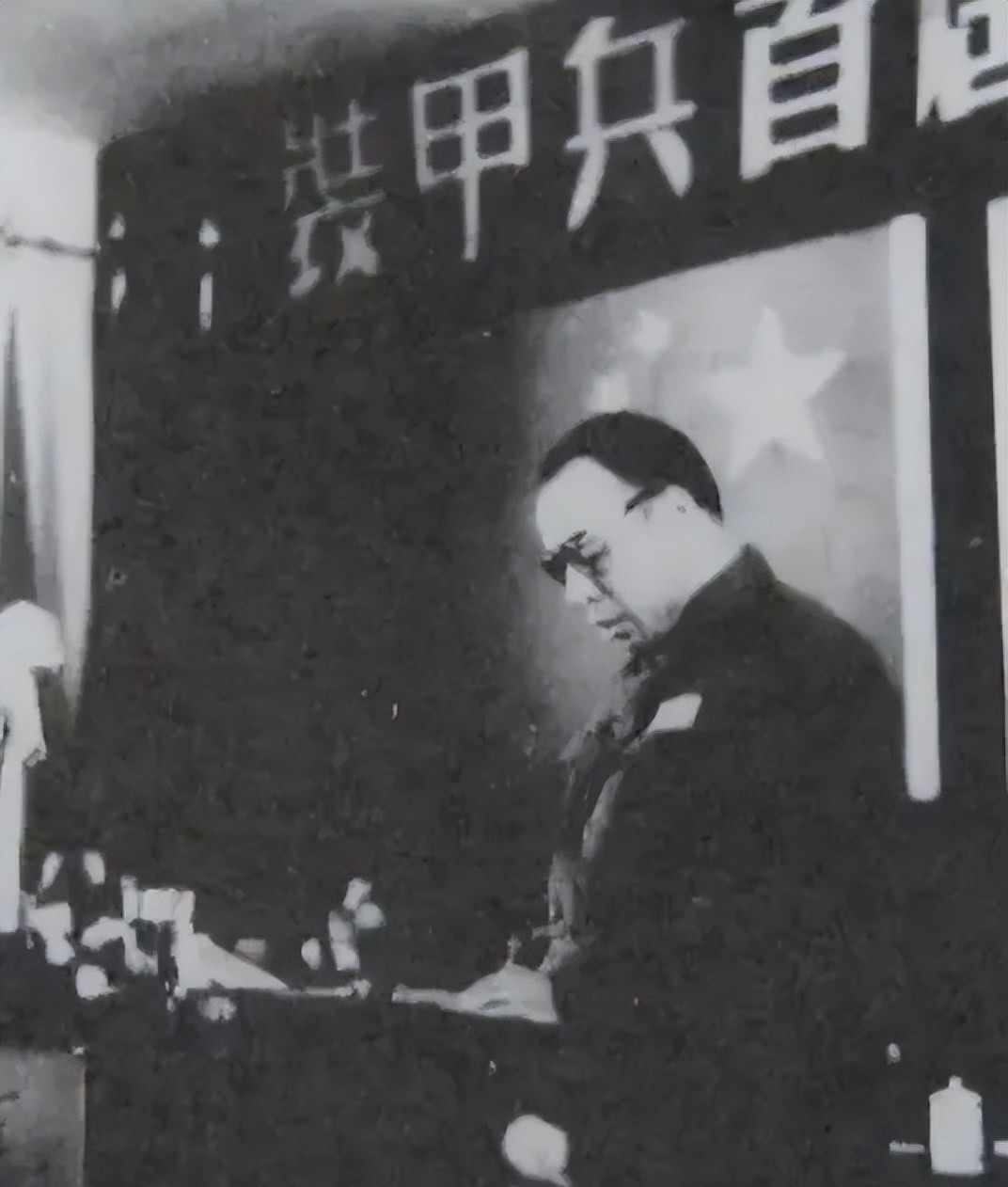

而罗荣桓,当时可是总参谋长啊,他对聂鹤亭的军衔申请可是不太满了。什么情况呢?他总觉得这种评定得要考虑更多的因素,包括战斗表现、指挥能力等等,这也让聂鹤亭更加郁闷。每个人心里都有数,自己为国家付出了多少汗水,总不能因为一些标准就被忽视吧?

再说说粟裕,他是聂鹤亭的部下,后来自己也成了大将。两人的关系可不仅仅是上下级,更是生死之交的战友。你想啊,一个在战场上拼命打拼的人,心里肯定会长草,看到身边的战友越来越风光,也是有点酸的。

最后还有许光达,这位将领可是个性鲜明。他在军衔授予时居然主动请求降级,让人忍不住想,“这是什么操作?”可见,每个军人心中对于荣誉的理解是千差万别的。

1955年,那一年注定不平凡

这一切都发生在1955年,那个年代变化飞快,伴随着国共内战的结束,新中国初建,国家需要重整军队,军衔的评定可是头等大事。那会儿士兵们不仅要面对外敌,更得在内部理清规矩,大家的心中都期盼能有个明确的分类。

到了1956年,聂鹤亭终于等到了自己的中将军衔,那可是一段艰辛的旅程。他的经历简直就是一部励志剧,转弯抹角,充满了坎坷。不过,对于一个将军来说,能得到个军衔,不仅仅是光荣,还是对他全部经历的认可。

地图上的故事

这些情节发生的地点可多了,尤其是那些重要的军事活动地,从南昌到各大战役,每一寸土地都浸透着英雄们的血汗。想象一下那片战场,硝烟四起,英雄们在上面挥斥方遒,他们的命运就像那翻滚的浪潮,起伏不定。

各种情感的交织

聂鹤亭最初的不满其实是想要公平。他心里明白,自己为国家付出那么多,能力和贡献也不亚于其他将领,为何就不给他更高的认可呢?想着想着,心里就更添一份郁闷。

罗荣桓的愤怒反应,更是让这事儿变得复杂。他毕竟是总参谋长,有自己的一套标准,也有自己的苦衷。自然而然,大家在争取军衔的过程中,难免会产生摩擦。这其中的情感可不是简单的数字和头衔能够衡量的。

聂鹤亭年轻的时候,也曾激情澎湃,参与了抗战与起义。性格热烈的他,可不愿意被历史遗忘。与粟裕的情谊不止是上下级,更像是战友间的默契。在这样复杂的关系网中,既有欣慰的成就,也难免会有微微的羡慕。

公平与合理性

如果往深了说,当时的军衔授予其实涉及了公平与合理性的问题。军衔不仅仅是称号,还代表了将领为国家作出的努力与牺牲。像聂鹤亭作为经历丰富的老将,被低估的现象并不罕见,所以很多人对军衔的评定开始有了质疑。

这场关于军衔的争议实际上折射出的是将领之间的复杂关系。有人喜,有人憋屈,每个人心中的故事都在向外诉说。而这背后,也让我们更近一步理解了历史情感的多样性。

结尾的思考

最后,聂鹤亭如愿以偿获得了中将军衔,但他心里那份不安的想法却依旧存在。他清楚,军衔不仅仅是个人荣誉的象征,更是社会对历史人物的评价。这种评价不应只是表面的追求,更需要用理智去分析和理解。

军衔授予的波折,不仅反映了国家对将领历史地位的认可,也让我们看到了个人成就与社会评价之间的复杂关系。通过这些故事,我们更能够贴近那个时代的真实,感受到历史的温度。希望这个小故事能引发你的思考,历史并不遥远,它就在你我身边。

所以,大家觉得,军衔到底该如何授予呢?有没有人想说说自己的看法?

标签: